銅の初生的な鉱石鉱物として,黄銅鉱CuFeS2,斑(はん)銅鉱Cu5FeS4,輝銅鉱Cu2S,キューバ鉱CuFe2S3の硫化鉱物,

安四面銅鉱(Cu,Fe,Zn)12Sb4S13,砒(ひ)四面銅鉱(Cu,Fe,Zn)12As4S13,硫砒(ひ)銅鉱Cu3AsS4,

ルゾン銅鉱Cu3AsS4,ファマチナ鉱Cu3SbS4などの硫塩鉱物など多数の銅鉱物が知られている(表参照)。

銅藍CuSもよく見られる硫化鉱物であるが,地表近くで産する2次的鉱物で,初生鉱物ではない。

自然銅Cuは稀に初生鉱物(例えば,アメリカ,ミシガン州Pine鉱山)として産するが,普通2次鉱物として鉱床の露頭や地表近くで見られる。

また輝銅鉱,斑銅鉱も初生鉱物のみでなく,しばしば2次鉱物として産し,高品位銅鉱として採掘される(青森県上北,チリChuquicamata, La Escondidaなど)。

赤銅鉱Cu2O,黒銅鉱CuO,孔雀石Cu2(CO3)(OH)2,藍銅鉱Cu3(CO3)2(OH)2,珪孔雀石(Cu,Al) 2H2Si2O5(OH)4・nH2O,胆礬CuSO4・5H2O,ブロシャン銅鉱Cu4(SO4)(OH)6などの酸化鉱物,炭酸塩鉱物,珪酸塩鉱物,硫酸塩鉱物などはすべて2次鉱物であり,地表または地表近くで産する。

2次鉱物であっても多量濃集して産出すれば銅の製錬所の原鉱石として利用される(チリExotica,青森県東栄,福島県高ノ倉,山口県於福,長登など)。

銅は鉄よりも古くから人類に利用されてきた。

いわゆる青銅器時代(約3,500~5,000年前)がそうである。

自然銅や孔雀石(緑色),藍銅鉱(濃青~紫色),珪孔雀石(青緑色)などが地表か地表近くに産し,いずれも美しい色彩を呈するため人目につきやすいうえに,銅の融点が1085℃と鉄(融点1397℃)に比べて低く,木炭などを用いて製錬しやすかったためであろう。

奈良東大寺の大仏は主として山口県長登鉱山(秋吉台東南端に位する)産の銅鉱が用いられ,西暦745~752年間に造られた。

銅の「奈良登り」が転じて「長登」という地名になったとも言われている。

| 分類名 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 鉱物名(和) | 鉱物名(英) | 結晶系 | 化学組成 | 含銅量 (重量%) |

| 元素鉱物 | ||||

| 自然銅 | Native copper | 等軸 | Cu | ~100 |

| 硫化鉱物 | ||||

| 黄銅鉱 | Chalcopyrite | 正方 | CuFeS2 | 34.6 |

| 輝銅鉱 | Chalcocite | 単斜 | Cu2S | 79.9 |

| 方輝銅鉱 | Digenite | 等軸 | Cu9S5 | 78.1 |

| 銅藍 | Covellite | 六方 | CuS | 66.5 |

| ヌクンダム鉱 | Nukundamite | 三方 | Cu3FeS4 | 50.9 |

| 斑銅鉱 | Bornite | 斜方 | Cu5FeS4 | 63.3 |

| キューバ鉱 | Cubanite | 斜方 | CuFe2S3 | 23.4 |

| 砒四面銅鉱 | Tennantite | 等軸 | (Cu,Fe,Zn)12As4S13 (Fe,Zn=0) | 51.6 |

| 安四面銅鉱 | Tetrahedrite | 等軸 | (Cu,Fe,Zn)12Sb4S13 (Fe,Zn=0) | 45.8 |

| 硫砒銅鉱 | Enargite | 斜方 | Cu3AsS4 | 48.4 |

| ルソン銅鉱 | Luzonite | 正方 | Cu3AsS4 | 48.4 |

| ファマチナ鉱 | Famatinite | 正方 | Cu3SbS4 | 43.3 |

| 三原鉱 | Miharaite | 斜方 | Cu4FePbBiS6 | 27.7 |

| 酸化鉱物 | ||||

| 赤銅鉱 | Cuprite | 等軸 | Cu2O | 88.8 |

| 黒銅鉱 | Tenorite | 単斜 | CuO | 79.9 | その他 |

| 藍銅鉱 | Azurite | 単斜 | Cu3(CO3)2 (OH)2 | 55.3 |

| アタカマ鉱 | Atacamite | 斜方 | Cu2(OH)3Cl | 67.0 |

| 胆礬 | Chalcanthite | 三斜 | CuSO4・5H2O | 25.5 |

| ブロシャン銅鉱 | Brochantite | 単斜 | Cu4(SO4) (OH)6 | 56.2 |

| 孔雀石 | Malachite | 単斜 | Cu2(CO3) (OH)2 | 57.5 |

| 珪孔雀石 | Chrysocolla | 斜方 | Cu2H2Si2O5(OH)4 | 50.2 |

- オレンジ色太字:主要鉱物

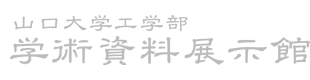

日本は領土の面積の割には銅資源に恵まれ,鉱山分布図に見られるように多くの銅山があった。 昭和初期までは世界有数の銅の輸出国でもあり,秋田県小坂,尾去沢,岩手県田老,茨城県日立,栃木県足尾,愛媛県別子などでは鉱山あるいはその近くで銅を製錬し,副産物として金,銀をも産出した。 現在,日本に銅山は皆無で,すべて輸入鉱石に頼り,佐賀関(大分県),東予(愛媛県),直島(香川県),日比(岡山県),小名浜(福島県),小坂(秋田県)などの製錬所で銅を生産している。

銅は電気,機械,情報通信など多くの産業分野から身近な家庭器具まで幅広く用いられており,今や銅がなくてはどうにもならない。 近い将来もし銅の資源がなくなったら,どうのようにして人間は生活を維持していくのか,果たしてその代替品があるのか,という課題を抱えている。

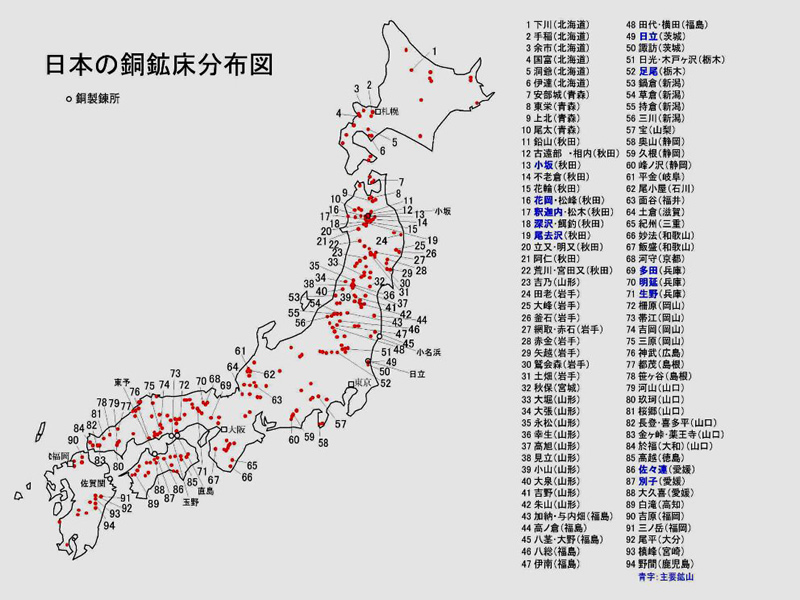

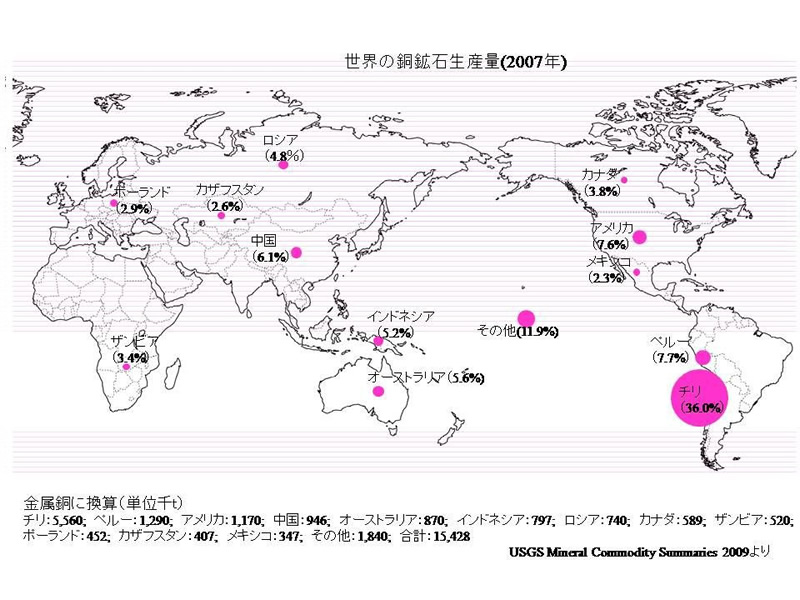

図に示すとおり,南北アメリカ諸国で2007年における世界の銅鉱生産量の57%,埋蔵量の61%を占め,なかでもチリは断トツの第1位で,世界の36%を占める。 生産量が世界第一位の銅山Chuquicamata(露天掘り)をはじめ多種の銅鉱床がチリにある。 日本が銅鉱石を輸入している国としてはチリが最も多い(42.6%)。

銅の主要な鉱床としては,正マグマ鉱床(サドベリー型鉱床),スカルン鉱床,斑岩銅鉱床,熱水鉱床,オリンピックダム型鉱床,海底噴気熱水鉱床,変成鉱床,堆積鉱床(カッパーベルト型鉱床,マンスフェルト型鉱床)がある。 これらのうち斑岩銅鉱床がもっとも重要であり,銅の全生産量の50%を占める。 斑岩銅鉱床は酸性から中性の半深成岩に伴う鉱染状~網状の鉱床で,比較的低品位であるが,埋蔵量1億トン以上の超大型鉱床が多い。 モリブデンを伴うことが多く,一部の鉱床は金を産する。 チリ,アメリカ,インドネシア,カナダ,ペルー,オーストラリア,中国などに分布する。

サドベリー型銅鉱床は塩基性マグマからの液相分離によって生成されたもので,ニッケルと白金属を伴い,カナダ,アメリカ,ロシア,南アフリカなどに分布する。

銅を産出したスカルン鉱床の大規模なものは斑岩銅鉱床に伴われるものが多いが,単独の鉱床も中国などに産する。

日本ではこのスカルン鉱床から盛んに銅が採掘された。

オーストラリアのオリンピックダム型銅鉱床は,花崗岩の貫入に伴って形成された赤鉄鉱角礫岩中に銅・ウラン・金・銀・希土類元素を含む鉱石を産する巨大な鉱床で,同型の鉱床がアメリカにもみいだされている。

海底噴気熱水鉱床は日本,カナダ,アメリカ,ロシア,カザフスタンなどに分布する。

カッパーベルト型銅鉱床は,原生代の地層中に銅・ニッケル・コバルト・ウラニウムを含む炭質頁岩層をなして産し,ザンビアと東シベリアに分布する。

マンスフェルト型銅鉱床は,二畳紀の含銅・鉛・亜鉛の炭質頁岩層として産し,主要分布地域はポーランドである。

世界的にみて現在では小規模ではあるが,かつて日本では変成鉱床(含銅硫化鉄鉱床またはキースラーガー鉱床)(図参照)の別子鉱山などが盛んに採掘・精錬が行われ,17世紀には銅の生産量が世界一であった。