クロムを含有する鉱石鉱物としてはクロム鉄鉱Fe+2Cr2O4とクロム苦土鉱MgCr2O4の2つがある。 これらは連続固溶体を形成するが,スピネル(Spinel)(Fe+2,Mg)Al2O4や磁鉄鉱Fe+2Fe2+3O4とも固溶体をつくり,全体として(Fe+2,Mg)(Cr,Fe+3Al)2O4の多成分組成を有する。 これらのうちクロムに富むものがクロムの鉱石鉱物として利用される。

| 鉱物名(和) | 鉱物名(英) | 結晶系 | 化学組成 | 含Cr量 (重量%) |

|---|---|---|---|---|

| クロム鉄鉱【1】 | Chromite | 等軸 | FeCr2O4 | 46.4 |

| クロム苦土鉱【1】 | Magnesiochromite | 等軸 | MgCr2O4 | 54.1 |

| 紅鉛鉱 | Crocoite | 単斜 | PbCrO4 | 16.1 |

- 【1】 : 両鉱物は連続固溶体(Fe,Mg)Cr2O4として晶出する

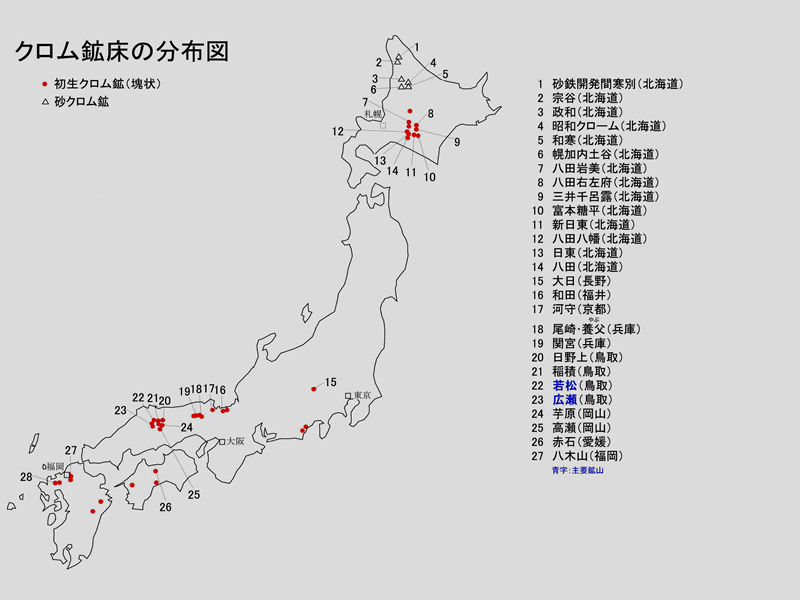

わが国にはクロム鉱の産出は少ないが(分布図参照),中国山地東部(鳥取県,一部岡山県)や北海道日高地方に集中してみられ,とくに前者の若松,広瀬(鳥取),高瀬(岡山)などでは10数年前まで稼行されていた。

日本のクロム鉱床は形態から層状鉱床と塊状鉱床に分けられるが,規模は極めて小さいものであった。

層状鉱床は,超塩基性岩体中に層状に積み重なったクロム鉄鉱層であり,重力沈降によって層状に濃集・集積したものと考えられる。

かつて赤石(愛媛),水田(岡山),糠平(北海道),八木山(福岡)鉱山等で採掘された。

一方,塊状鉱床は蛇紋岩化した超塩基性岩体中にレンズ状,さや状,袋状などの不規則な形態を示し,多数の小鉱体として産することから,ポディフォーム型クロム鉱床に分類される。

広瀬(鳥取),若松(鳥取)鉱山によって1995年頃まで採掘された。

クロム鉱は比重が4.5~4.8と大きいので,漂砂鉱床をつくる。鉱石は砂クロム鉱と呼ばれている(図参照)。

クロムは純金属として真空管,装飾品,家具類をはじめ,特殊鋼(フェロクロム),ニクロム(ニッケル・クロム合金)発熱体,メッキ,化学薬品,研磨剤,耐火材料など多岐にわたり広く用いられている。

クロム鉱石からクロムを抽出せずに,そのまま耐火レンガとして利用する場合はCr2O3品費が30%以上の物が使われる。

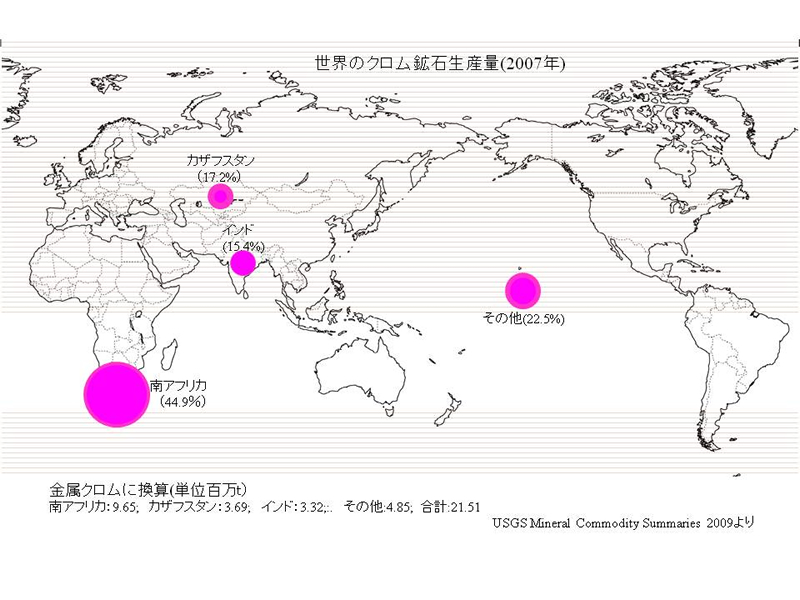

クロム鉱石はインド,南アフリカ,パキスタンなどから全量輸入されている。輸入鉱は精錬されて金属クロム,フェロクロムや酸化クロム,クロム酸鉛,重クロム酸カリなどの化学薬品になっている。

クロム鉱石の生産量は南アフリカが世界の約半分近くを占めてもっとも多い。 アフリカ大陸にはまだまだクロム鉱石が産出することは知られてはいるが,調査は進んでいなく,埋蔵量を推定するには至っていない。

超塩基性マグマが冷却・固結する際には,マグマに含まれている重金属類(クロム,ニッケル,白金族類など)は重力沈降によってマグマ溜まりの底部に層状に集積する。このようにして生成した鉱床をマグマ鉱床といい,クロム鉱床はその代表的なものである。

南アフリカ共和国にあるBushveld超塩基性岩体は皿状を示し,その面積は九州の約1.5倍を占めるほどで,世界最大の超塩基性貫入岩体(約20億年前に貫入)である。その岩体中には,層状のクロム鉄鉱層が厚さ2m以下で30層準にわたって分布する。また,ジンバブエ共和国のGreat Dyke超塩基性貫入岩体(約25億年前に貫入)も長大(幅10 km,長さ500 km)で,その中には0.5 m以下の層状のクロム鉄鉱層が5層準以上確認されている。

一方,カザフスタン共和国のDonskoy鉱山のクロム鉱床は,アルプス造山帯中のオフィオライトに伴われるもので,多数のさや状を示す小鉱体の集合からなることから,ポディフォーム型とかアルプス型クロム鉱床と呼ばれる。1995年現在,品位がCr2O3で43~44%,確認鉱量が約3億トンであった。