釈迦内鉱山は大館市釈迦内字二つ森に位置する黒鉱鉱床で、一般的に下位からり硫化鉱、黄鉱、黒鉱の重なりを主体とするが、黒鉱を主体とする鉱体と黄鉱を主体とする鉱体とがあり、鉱体の下盤には石膏帯が発達し、上盤は泥岩によって覆われている。第1鉱体から第11鉱体まで知られており、鉱体毎に鉱床の配列状況は異なっている。

これらの内、第5鉱体および第6鉱体は東隣の松峰鉱山の鉱体と連続している。各鉱体の特徴は下記論文に詳細に記述されている。我々が調査したのは主に第11鉱体である。なお、第11鉱体の斑銅鉱質鉱石銀に富む鉱石中に古遠部鉱が発見されている。これは我が国で第2番目の産出例であり、その他の鉱山からの産出は未だ知られていない。

(文責:北風嵐)

【参考文献】

太田垣 亨・塚田 靖・長田武司・鈴木英夫(1968)釈迦内鉱山の地質鉱床(1)一特に第1鉱体の黒鉱の産状について―。鉱山地質、18、1-10。

太田垣亨・塚田靖・平山晴彦・長田武司・藤岡洋介(1969):釈迦内鉱山付近の地質鉱床(2),特に母岩の変質について.鉱山地質,19, 285~298.

太田垣 亨・藤岡洋介・三好武臣(1970)釈迦内鉱山付近の地質鉱床(3),特にNo.4・No.8鉱体の黄鉱の組織・産状について。鉱山地質、20、21-28。

宮崎敏男・加藤邦明・飯田幸平(1978)釈迦内鉱山第11鉱体の産状。鉱山地質、28、151-162。

花岡鉱山を県道192号から見た景色

鉱山事務所と第1竪坑

釈迦内鉱山の第1竪坑

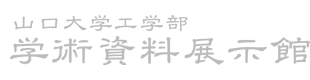

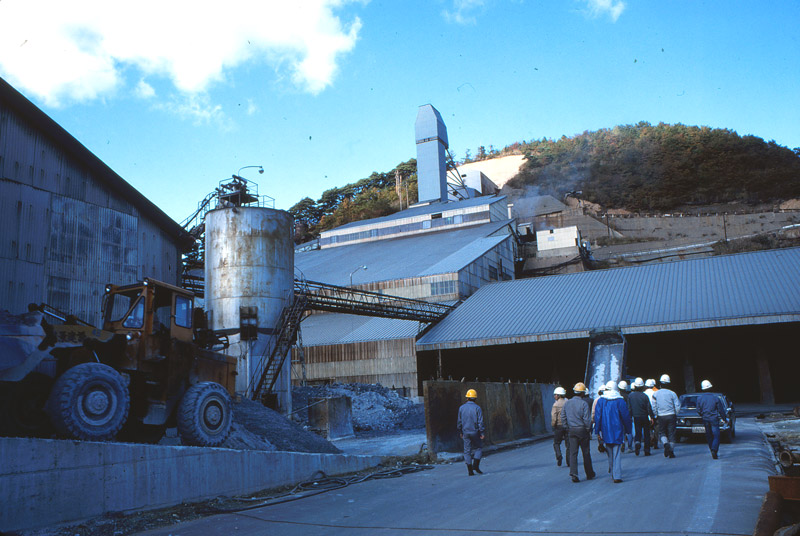

釈迦内鉱山の選鉱場全景と第1竪坑

釈迦内鉱山の選鉱場と第1竪坑

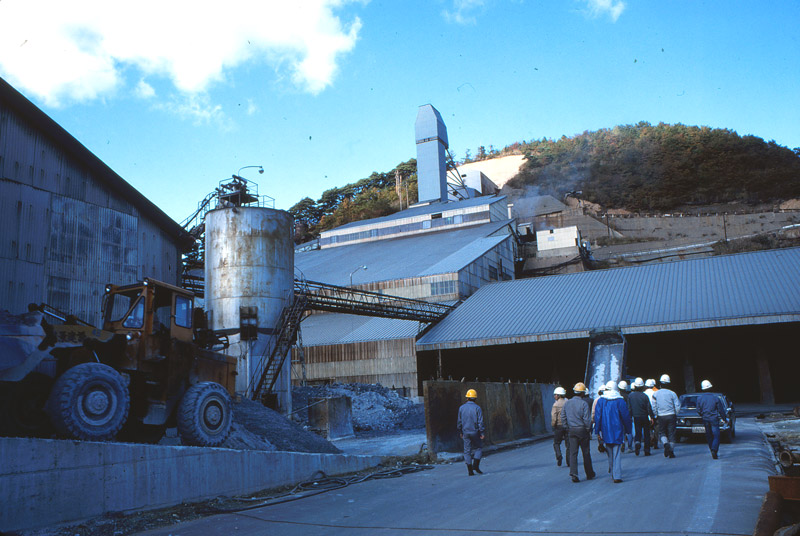

釈迦内鉱山の選鉱場の

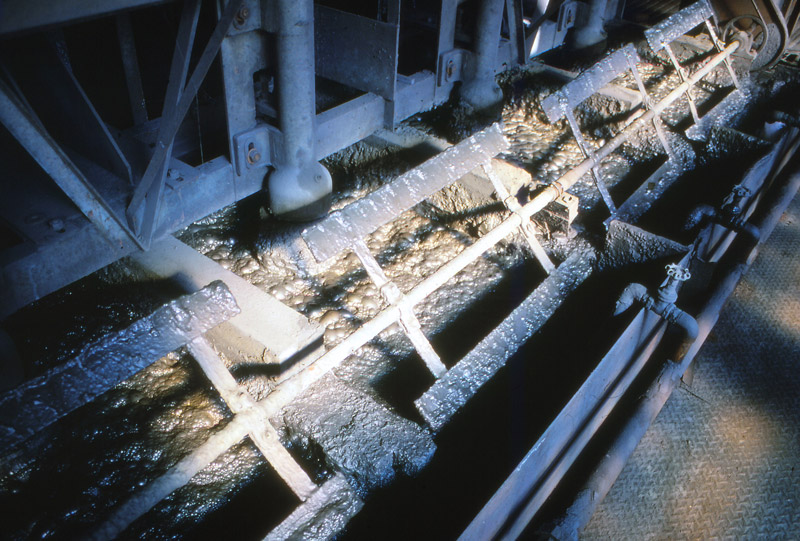

銅精鉱の浮遊選鉱施設

釈迦内鉱山の選鉱場の鉛・

亜鉛精鉱の浮遊選鉱施設

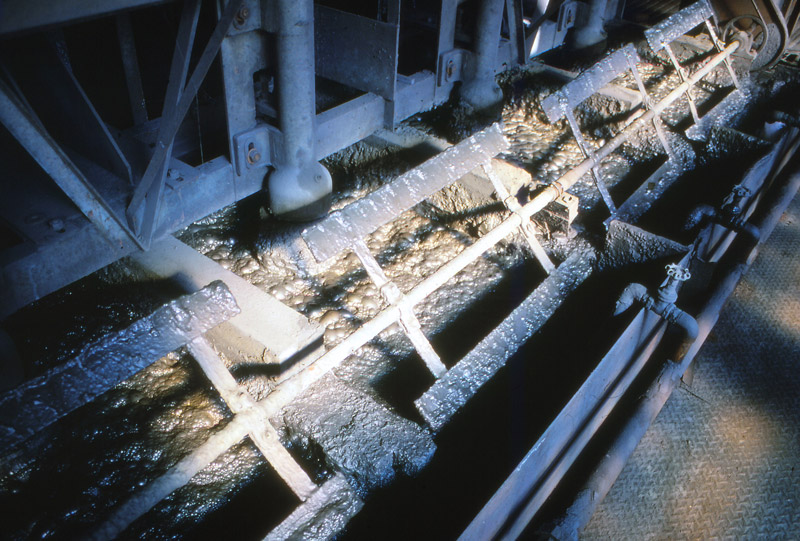

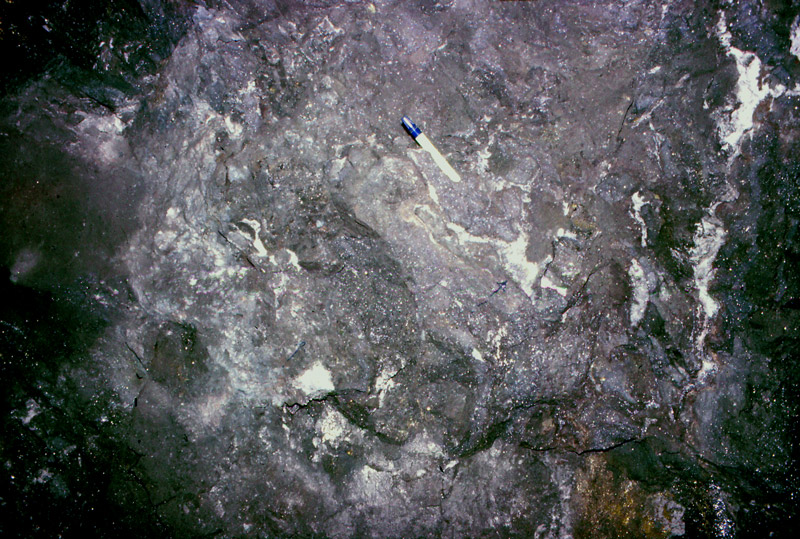

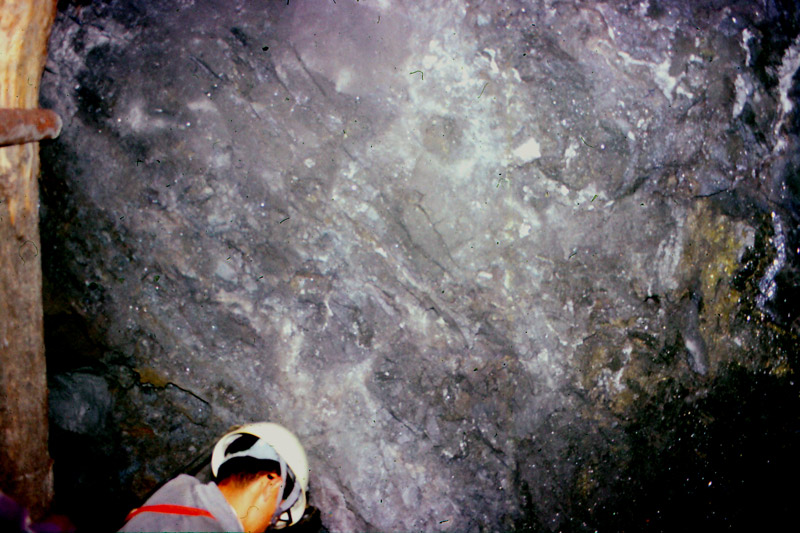

下盤の石膏帯と下盤粘土

下盤粘土に重なる黄鉱

下盤粘土に重なる黄鉱

(鉱床は変形しており、左側が上盤)

下盤粘土に重なる黄鉱帯

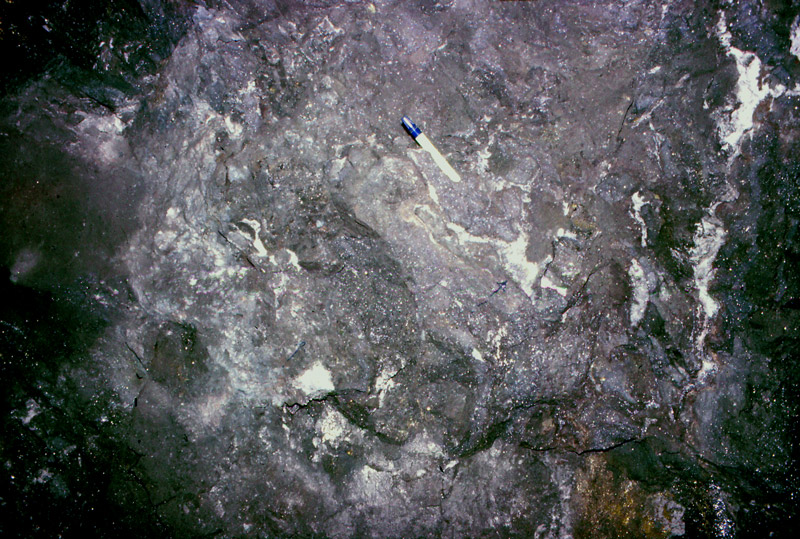

黄鉱に重なる塊状黒鉱

黄鉱に重なる塊状黒鉱

塊状緻密質黒鉱

塊状緻密質黒鉱

塊状緻密質黒鉱とそれを覆う上盤粘土

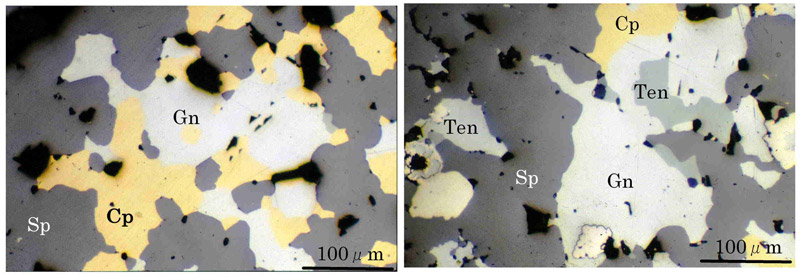

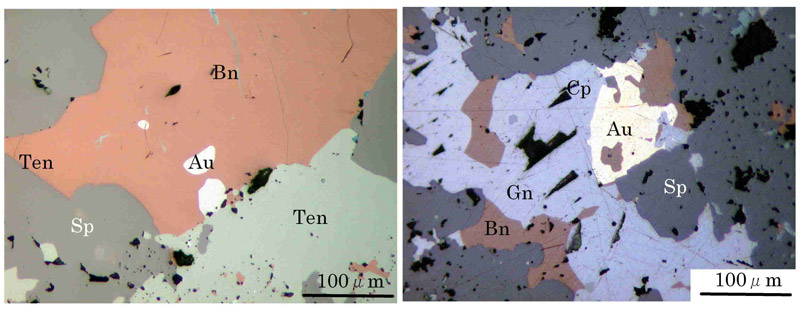

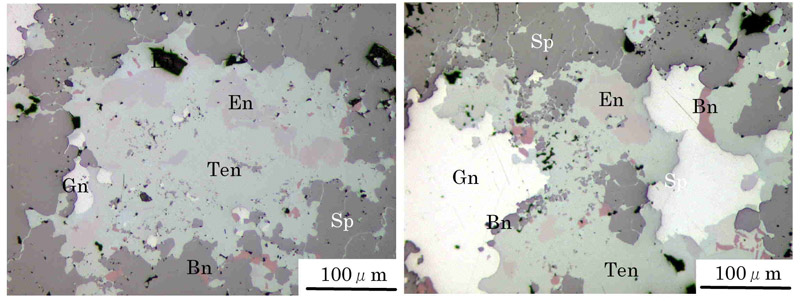

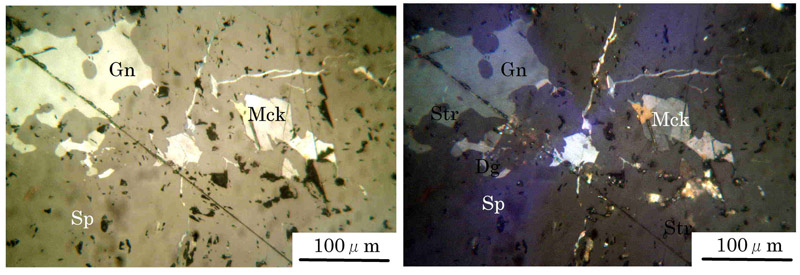

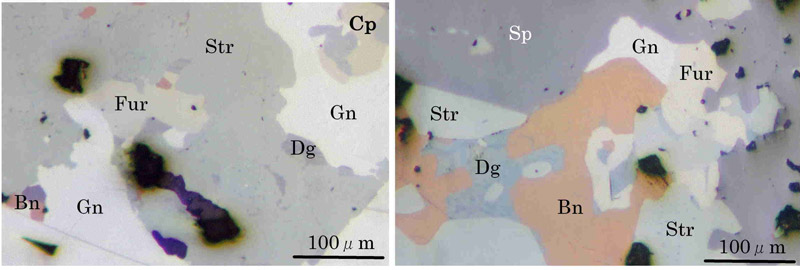

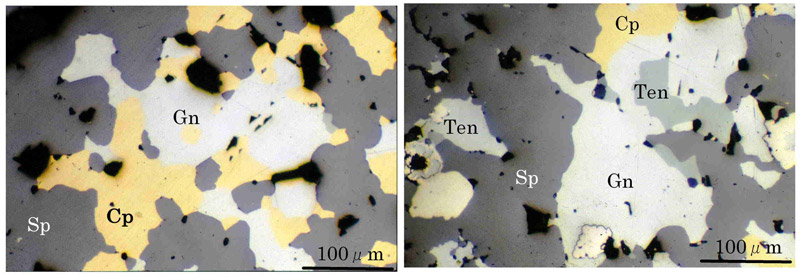

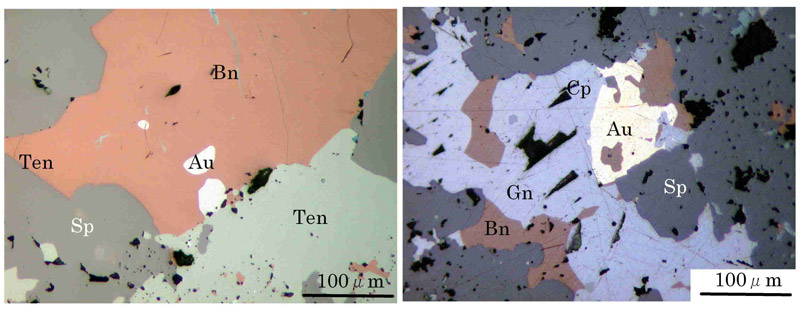

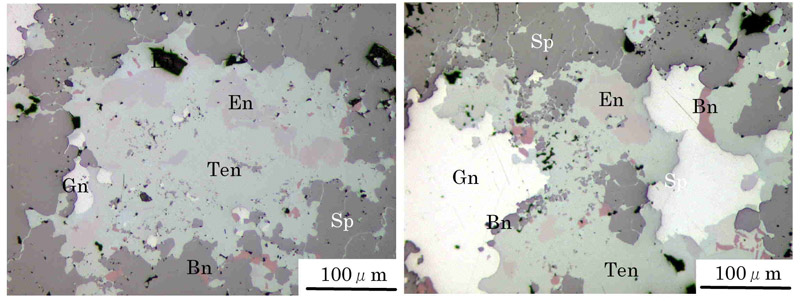

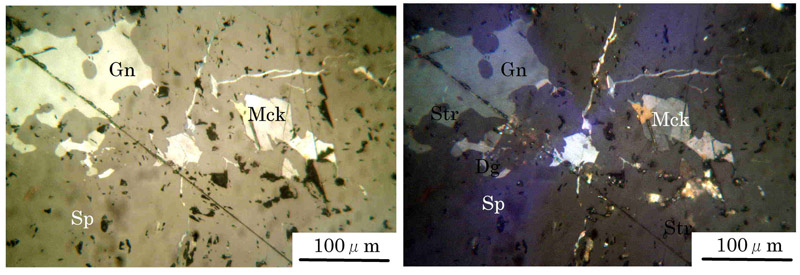

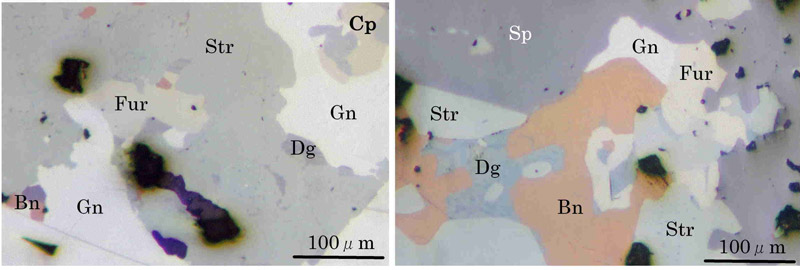

釈迦内鉱山産鉱石の顕微鏡写真:筆者達が観察した釈迦内鉱山第11鉱体産鉱石の顕微鏡写真を以下に掲げている。(文責:北風 嵐)

略号:Cp:黄銅鉱、Gn:方鉛鉱、Bn:斑銅鉱、Py:黄鉄鉱、Ten:四面砒銅鉱、 En:硫砒銅鉱、Dg:方輝銅鉱(Digenite)、Str:輝銀銅鉱(Stromeyerite)、 Mck:マッキンストリー鉱(Mackinstryite)、Fur:古遠部鉱(Furutobeite)。これらの鉱物の化学式に関しては本HP【展示鉱石】の【元素別鉱石】の(金銀鉱)、(銅鉱)および(鉛・亜鉛鉱)の項目を参照下さい。

黄銅鉱質黒鉱の閃亜鉛鉱、方鉛鉱、四面砒銅鉱、黄銅鉱の組み合わせ。

第11鉱体黒鉱の最上部における斑銅鉱や方鉛鉱に随伴する自然金。

第11鉱体上部黒鉱中の閃亜鉛鉱や方鉛鉱に

随伴する四面砒銅鉱と硫砒銅鉱の産状。

斑銅鉱質黒鉱中の閃亜鉛鉱中の銀鉱物(マッキンストリー鉱)。

第11鉱体上部斑銅鉱質黒鉱中に産出し、方鉛鉱、斑銅鉱や方輝銅鉱と

組み合ってみられる古遠部鉱と輝銀銅鉱(北風ほか、2013から引用)